LA MUERTE PREVIA

LA MUERTE PREVIA

Morir, siempre morir, durante y al final, imposible escaparse de la rueda, lamento confesado o evitado, ocultamiento imposible, destino ineludible.

Cuando uno se siente aún capaz de hacer, de decidir, de optar por uno mismo, es fácil decir, insensatamente: en realidad no temo a la muerte, llegará, pienso en ella, pero no me asusta. Yo también pienso así, pero cuando lo hacemos de esta forma, creo que pensamos en un tránsito ligero, acompañados por los nuestros, con nuestra mano en las suyas, alguna lágrima, alguna sonrisa, palabras para el recuerdo y … después … la nada, el vacío, el silencio eterno, porque si en la muerte se pierde el ser es que ya no somos y si no somos, cómo vamos a sentir dolor o preocupación alguna. ¡Qué fácil! Nunca pensamos en otro tipo de muerte, la del dolor continuo, la de la herida, la del golpe brusco, la del ahogo, la del zarpazo de la bestia, la de la desesperación, tan humana como la aceptación. En esa no, esa no nos va a pasar a nosotros, no tenemos tanta culpa acumulada como para merecer eso.

Lo cierto es que ya veremos lo que ocurre en nuestro tránsito, en realidad nada sabemos y, aunque a lo largo de la vida, el no saber puede ser un aliciente, en el momento final nadie sabe lo que le espera ni lo que sería mejor, ni siquiera de su sincero deseo para sí mismo.

Vuelo a releer estas líneas previas y siento que sobran, porque el futuro existe si quiere existir y nada podemos hacer por asegurar cómo será. Hoy estamos en el instante que nos hace respirar, vivir.

Tal vez las he escrito porque quería separar lo que he dicho, eso que yo considero como la muerte definitiva, de esa otra muerte previa, la que, si llega, nos hace ser plenamente conscientes de que ya no merece la pena seguir haciendo planes, soñando con el alba de un mañana que no llegara o en cuya llegada ya no estamos interesados.

He pensado cómo definir la situación a la que me refiero cuando cito “la muerte previa” y la frase que más viene a mi memoria es la de “tirar la toalla”, algo similar a estar disputando una competición deportiva y darse uno cuenta de que no solamente no va a ganar sino que su fracaso va a ser rotundo y no muy lejano.

Partiendo de la inevitabilidad de la tristeza o el abandono, en realidad, de esa parte de la vida tan común, no sabría decir si es una suerte o lo contrario el hecho de que en estos últimos años, me está tocando convivir con frecuencia con esa situación. No es solamente por mi edad, lo es también por mi labor como voluntario hospitalario. La principal tarea que realizo como voluntario es acompañar a enfermos, intentar hacer que durante un par de horas no se sientan tan solos.

También podría decir que me voy acercando a una edad en la que, en ocasiones y de lejos, diviso la amenaza del tramo final, pero siempre pienso que cuando llegue llegará, que no le voy a regalar malos momentos por anticipado.

Volviendo al escenario hospitalario, vivo cada semana situaciones que me llevan a pensar en la distancia entre la persona que tengo delante o junto a mí, sentado o postrado, y yo mismo. ¿A qué distancia me refiero?

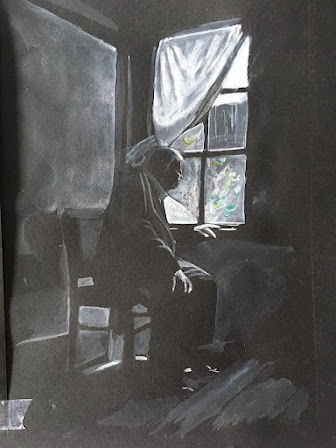

Me refiero a la que se produce entre los estados de ánimo del paciente y los míos, esa distancia que es independiente del cariño que intentas transmitirle, de las sonrisas que, afortunadamente, te salen solas, sin esfuerzo alguno, del silencio con el que te responde a tus palabras -en ocasiones, también con respuestas inconexas, ininteligibles-, con esa mezcla indescifrable que observas en su rostro, la del deseo de que te quedes y la imposibilidad de ofrecerte una respuesta a cada pregunta, la que refleja su mirada, perdida en la niebla de su pasado, sin amarres con el presente, menos con el futuro, que les permitan sonreír.

No son todos así, hay pacientes que rebosan esperanza de sanación, de volver a retomar sus vidas, que sonríen porque han vivido y todavía piensan hacerlo, no han tirado la toalla al cuadrilátero. Cuando te encuentras con uno de ellos, la tarde se torna fiesta, ves la labor de lo poco que haces, te sonríe la vida y te sonríen más ellos.

En el otro bando, en los que ya han arrojado el pañuelo, encuentras de todo.

Encuentras al que siempre ha vivido sólo, que no ha formado nunca una familia y siempre ha vivido como de prestado, ocupando un lugar en la familia de otros, sus hermanos, sus tíos, que no muestra un rechazo de lo vivido, pero tampoco un entusiasmo, le faltan lugares a los que volver y alimentan los recuerdos de los que vivieron y cuyo retorno tampoco se va a hacer realidad, sin estar seguro que el hueco que ocupaba en ese simulacro de hogar va a estar esperándole cuando se reponga, si se repone.

Encuentras al que, por decisiones personales, no siempre tomadas con plena responsabilidad ni culpa, ha ido perfilando una vida siempre vivida en el límite de las periferias, con residencia variable y nunca segura, con amistades que no acaban de serlo, viviendo con menos que lo justo, con lo mínimo, a veces también escaso, sin nadie que, ni de lejos, tenga la intención de venir a visitarle, porque tal vez nadie sepa dónde esta.

Encuentras al que se queda mirando fijamente, con los ojos atrapados, a la pantalla del televisor sin saber lo que está viendo, al que mira la calle y ve gente pasar y se pregunta de qué irá la vida de cada uno de los que pasan, en un intento de saber que no es el último de la fila. En otros casos, solamente miran y ni sé si ven o piensan, solamente aprecio que hay un enganche con la vida, tenue y ajeno.

Encuentras al que sus afecciones físicas solamente son un acompañamiento de un dolor mayor, el del abandono de los suyos, que posiblemente le estén haciendo pagar ahora, y así lo comprende, todo el daño que él les ha hecho a lo largo de la vida. Ahora hace balance de todos sus errores, enfrentado a su fragilidad y a la amenaza de la soledad, sabiendo que ya es tarde para darle la vuelta a los caminos equivocados del pasado.

Encuentras al que, calladamente, sabe del daño físico que le devora sus entrañas, pero no acaba de aceptarlo, y te da explicaciones que él mismo sabe que no son ciertas … y tú asientes, le animas, ¿qué otra cosa podrías hacer?.

Encuentras al que, a pesar de todo, se esfuerza y trata de enlazar sus respuestas con tus preguntas, a pesar de que por su mente circulen ya nubarrones de olvidos, de que las palabras se resistan a salir por su boca enlazadas unas con otras.

Y, a pesar de todo ello, hay tanta vida en todos ellos y en los momentos que nos hacen vivir. En realidad, son un regalo. No llegamos a ser un rescate para ellos, pero siento que somos un poco eso, débil, pero un asidero para seguir mirando, intentando hablar.

No quiero olvidarme de esos que viven una muerte previa lenta, silenciosa pero hiriente, esa que perciben los que su piel, casi amarilla, se posa, sin poder ya despegarse, de la superficie de sus huesos, arropándoles para que resistan, los que saben que su camino está más que próximo al final, que han renunciado hasta a preguntarse, que aceptan el paso de los días con la mirada perdida, con la duda de cómo será lo que viene, deseándolo en algunos casos. Han tirado la toalla obligados por la evidencia, y pienso en las metas que algunos de ellos tenían y ya no cumplirán, lo saben aunque callen.

En qué medida, esa muerte previa es una aceptación necesaria. ¿Es más grave que la definitiva? ¿Es una rendición sin paliativos, necesaria para la aceptación de la definitiva?. Todo es un misterio.

En ese misterio vivimos, intentamos echar una mano, ayudar en el tránsito, sostener un instante de lucidez, de distracción, apenas una distracción momentánea, ¿quién sabe?.

Y me pregunto… ¿existirá un rescate para ellos, para todos nosotros?.

Pamplona, marzo de 2022.

Isidoro Parra.

LA MUERTE PREVIA

En este escenario no se puede gritar,

ni tampoco esperar seguridades,

éste es el reino de lo esencial,

del ser o no ser,

de la aceptación del envés,

de la sombra que nos cerca.

Es lo mismo si los días son luminosos

o el cielo se puebla de negros nubarrones;

no hay cómo llenar la soledad

y, menos, la distancia.

El vacío nos llama con buenas palabras,

con aquellas que siempre hemos querido escuchar.

Cada día que llega

es una prórroga de la condena,

cada rayo de sol

o cada cielo azul

o cada nueva hoja en ese árbol,

es un adiós inevitable.

Sabíamos que era inevitable,

pero …

no sabíamos que había tanta soledad

… y tanta distancia.

Comentarios

Publicar un comentario