TOPOXTE Y YAXHA.

Hoy hemos tomado contacto, en mi caso por primera vez, con la cultura maya.

En el momento en que nos hemos desviado de la carretera principal para tomar el camino que se adentra en la selva, un camino cuya desaparición acecha la naturaleza desde sus orillas, he comenzado a sentir en mi cuerpo la extrañeza que se despierta cuando te acercas a lo desconocido, a lo que esperas conocer con el respeto que te da la distancia de años y el misterio de lo que ha perdurado siglos y siglos.

La parada que hacemos en el campamento “El Sombrero”, lugar del embarcadero para llegar a Topoxte, nos va introduciendo en los sonidos de los monos aulladores. Parece un anticipo de lo que nos espera, una llamada para acudir a lo inesperado. Nos adentramos en un espacio diferente, donde la luz y las sombras crean la armonía de un paraíso oculto.

Allí tenemos la oportunidad de conocer a Manuela, la indígena maya que va a acompañarnos como guía a lo largo del día. Su presentación es una invitación para la sonrisa, un escenario para el abrazo y para la piel, para la evocación de tiempos pretéritos que siempre parece que fueron mejores, al menos más puros, más sencillos.

Cruzamos la laguna de Yaxha, laguna Turquesa, en dos embarcaciones a motor, admirando la vegetación mientras Manuela nos desgrana sus historias de niñez, su amor por su tierra, lo que para ella era el mundo con mayúsculas, en cuyo espacio era feliz, sin deseos incumplidos, con el recuerdo amargo de haber tenido que abandonar su hogar por decisiones de terceros.

En Topoxte, ya en la isla, el recorrido hasta las estructuras que visitamos, nos adentra en una vegetación desconocida que nos da la oportunidad de acariciar los troncos de los primeros “Gambolimbo”, árboles de corteza roja, con propiedades medicinales, que toman diferentes nombres: Palo jiote, Burcera, Simaruba, gran riqueza inabarcable del lenguaje.

Las primeras explicaciones de Manuela nos van metiendo en la historia de sus antiguos, los misterios de su calendario, la estructura de su sistema numérico; nos abre la sed de conocer, de entender para poder respetar y admirar.

Su invocación a la espiritualidad nos va envolviendo como una seda untuosa que se adhiere a nuestros sentidos.

Al llegar a las primeras estructuras parece que nos adentremos en un mundo perdido, llegado del pasado para testimoniar la existencia de sus gentes: son restos de casas mayas con sus paredes encaladas con la cal original de su tiempo. En ese momento, Manuela, en su énfasis permanente en el cuidado de la naturaleza, se adhiere a la corriente de pensamiento que cree en que la desaparición del imperio del pueblo maya de la faz de la tierra obedeció a una sobreexplotación de los recursos naturales, unido al crecimiento incontrolado de la población y su agrupación en ciudades, hecho éste que cambió sus hábitos y su forma de vida.

Yo me pregunto: ¿Si en tiempos tan lejanos, esos detalles, esos movimientos y actitudes, lograron acabar con una civilización, por qué no pensar que esos mismos detalles, movimientos y actitudes, pueden acabar con la nuestra?

Como aclaración, nos habla sobre una carretera que existió en El Petén que, con una anchura considerable, recorría más de veinticinco kilómetros, toda cubierta de cal. Si tenemos en cuenta la cantidad de madera que había que talar y quemar para producir esa cal, podemos entender el saqueo de la naturaleza que pudo provocar la sed de reafirmación de un poder, provocando, con otras decisiones, la desaparición de una cultura. Tal vez si supiéramos más del pasado, podríamos tomar decisiones más acertadas en nuestro presente.

Aunque sé que no me resistiré en todo el viaje, una sensación de respeto me impide ascender los escalones de esta casa. Es una tontería de mi pensamiento occidental y algo ñoño, pero me parece una invasión de un espacio que, tal vez por ser el primero, me parece que respira por sí mismo, que contiene algo sagrado que hay que respetar.

Abandonamos Topoxte y dedicamos la tarde a sumergirnos en las maravillas de Yaxha.

Es el espacio donde a Manuela se le eriza la piel al sentir la historia de sus antepasados. No será ajeno a esta sensación el hecho de que hubiera nacido cerca de estas pirámides, a las orillas de la laguna Turquesa.

La primera parada nos abre el entendimiento sobre uno de los mayores avances del conocimiento del pueblo maya: el derivado de la observación paciente y duradera de las estrellas, de las constelaciones y de los astros principales.

Desde la base de esta pirámide, un observatorio astronómico, Manuela nos explica, con la ayuda de las cuatro pequeñas estructuras que se encuentran frente a esta pirámide principal, la forma en que sus ancestros, con grandes conocimientos matemáticos, observaron cada día y durante años la salida del sol, su marcha, la salida de la luna y la posición de las estrellas, con el objetivo logrado de ordenar la siembra, la recogida del fruto, las fiestas, los solsticios y los equinoccios. ¡Qué seguridad tuvo que darles el conocimiento, la posibilidad de prever, el sentimiento de la existencia de algo más poderoso que tú mismo, algo que te envuelve y crea para ti el principio del misterio!.

Cada sitio que dejamos es una pérdida, lo siento como un abandono de la oportunidad de saber más, solo compensado con el desasosiego de llegar a lo que nos espera. Cada espacio nos añade una pieza de un puzle de vida, de organización de la ciudad, de sus hábitos.

Nos dejamos embriagar por los palacios, por los restos de los templos, por las estructuras del juego de la pelota, con sus graderíos para que la gente llamada noble, siempre los mismos, pudiera observar más cerca, siempre mejor, el espectáculo que se ofrece a sus ojos, esos jugadores golpeando la pelota con las piernas, los brazos, las caderas, con el cuerpo o la cabeza, para intentar ganar el juego.

Entre árboles centenarios, ficus, ceibas, recorremos caminos que serpentean entre estructuras cubiertas por la vegetación desbordante que todo lo cubre, que lo protege del desgaste y la rapiña.

Ante nosotros se abre una gran plaza ceremonial y de observaciones astronómicas, mientras Manuela nos habla del inframundo y su numerología. Las dimensiones no son más importantes que la armonía que todo lo impregna. La grandeza de los antiguos dioses ha sido sustituida por la grandeza de las enormes ceibas y los mayas nativos por estos simples turistas.

Cada vuelta a un recodo te abre espacios de grandeza inexplicable, de estructuras sobre estructuras, del rastro de sucesivas edificaciones que ocultan otras anteriores, de empeños de nuevos reyes sobre antiguos empeños de antiguos reyes, piedra sobre piedra, historia sobre la historia.

Nos adentramos en una plaza importante, la Mayor que diríamos aquí, y nos impactan las pirámides tan perfectas, tan monumentales. Aquí sí, aquí venzo mis reservas y trepo con otros compañeros a la cúspide de una de ellas para divisar el entorno que nos rodea.

La visión de las plazas, de los espacios abiertos ante el acoso de la selva, son más amplios, más significativos, nos hacen entender mejor la disposición de los edificios, el equilibro de alturas y espacios. Arriba, en la cima, es fácil sentir esa sensación de poder que supongo sintieron algunos sacerdotes, algunos mandatarios. ¡Cómo no sentirlo cuando lo has creado si nosotros, apenas invisibles visitantes, tenemos la tentación de vivirlo de nuevo!.

Al final de la jornada nos espera la subida al Templo de las Manos Rojas para contemplar el atardecer que nos depare el día. Si a mí me parece impresionante, rodeado de guiris y visitantes por un día, ¿qué tendría que suponer para los antiguos habitantes que sentían estos templos como parte de su vida, de la pasada, de la presente y de la futura?. En esta grandeza siento mi pequeñez.

El atardecer se nos regala espléndido, como un anuncio poderoso que nos recuerda que aquí, en la naturaleza, nada es perecedero, todo continua su ciclo, como mucho se transforma, pero no desaparece.

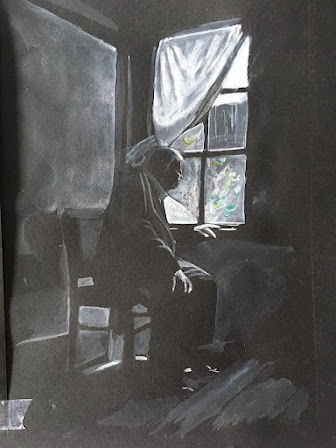

Los minutos de silencio que nos acompañan en la caída del sol, me transportan a escenarios de meditación, de comunión con el misterio, de abandono y vaciamiento, de homenaje a lo que no domino.

Las palabras que Rebeca desgrana ante nuestros oídos nos embargan como una música eterna que calma y da color a la tristeza de la despedida. El poder de la palabra y los afectos, de las cosas sentidas se impone para hacer del momento un recuerdo vital.

¡Y qué decir de la canción que surge de las entrañas de Manuela!. Su canto a la luna blanca nos arranca guiños de emoción que las lágrimas no aguantan.

Como dijo Neruda, “todo era vuelo en nuestra tierra”.

Después de la experiencia vivida, me atrevo a afirmar que la cultura maya no está muerta, nunca puede morir el conocimiento y el misterio. Por ello, me atrevo a decir que

La naturaleza es eterna

y también un instante,

es un libro que se abre para recibir la vida

y se cierra para evitar el olvido.

Guatemala, febrero de 2019.

Isidoro Parra

Comentarios

Publicar un comentario