PURI. Atardecer en el mar

Al atardecer, todos los turistas del grupo, andando por la carretera y en desordenada fila india, nos acercamos hasta el pueblo de pescadores que se encuentra, junto a la playa, a unos dos kilómetros del hotel. Desde nuestra privilegiada posición en la arena casi privada del hotel, veíamos barcas faenando en el mar y gente trabajando sobre la arena de la playa, junto a unas casas que, desde la distancia, no podíamos visualizar.

Conforme vamos llegando, parece que entramos en un Macondo de otro mundo diferente al ideado por Gabo: grandes y bellas barcas de pescadores, hechas de madera, algunas todavía en el mar cercano, otras rompiendo las olas para llegar a la playa y otras ya varadas descargando la pesca o descansando en la parte alta de la playa después de ser arrastradas, pendiente arriba, por el esfuerzo de trabajadores que, en unos casos, arrastran las barcas soportando sobre sus hombros el peso sostenido por largas pértigas y, en otros, son arrastradas por grandes sogas tiradas desde una polea de los tiempos previos al Diluvio, cuyas aspas son empujadas por varios hombres en los palos de esa rueda horizontal que tanto nos recuerda, en nuestra cultura, a imágenes de esclavitud, aunque aquí signifique otras fronteras y otros espacios.

Las barcas se prolongan hacia el aire como lanzas ortopédicas que desafían el destino que las acosa, como testigos del paso del tiempo, de la rutina diaria, de las esperanzas y los sudores, dispuestas a servir de palo de aterrizaje para los miles de cuervos que sobrevuelan todo el escenario, ávidos de engullir cualquier sobra fresca -o no tanto- y aportando el rugido opresor que envuelve la actividad de las personas, dando ese tono de desgarro y desesperación que exige la actividad. Una actividad frenética, en la que muchos se mueven sin reposo, en una lucha contra reloj por obtener el pan de ese día.

Y los niños…, niños que aprenden pronto la necesidad de trabajar, de ayudar, de ganarse el pan, niños sin juguetes de plástico ni consolas de juegos, niños manchados de arena, oliendo a pescado, alrededor de sus madres, intentando crecer apresuradamente para ocupar otro espacio. No puedo olvidar sus ojos oscuros, brillantes, que te atraviesan cuando te miran.

Y qué decir de la pesca: pequeños hatos hechos con redes tejidas con hilos de variados colores que son transportados, desde las barcas, colgados de una pértiga que soportan dos trabajadores, hasta las bajeras de destino, al fondo de la playa o hasta los almacenes de las calles aledañas.

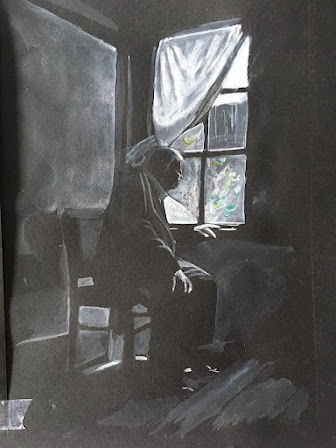

Otros hatillos, más modestos, con pesca menuda y menos apreciada, son descargados directamente en la playa, sobre la arena, donde algunas mujeres, con la mirada cansada y la vista puesta en el horizonte del mar, como si esperasen un milagro, los rebozan de arena, los examinan, los valoran, los seleccionan o los desechan, ¿quién lo sabe?

¿Cómo hemos olvidado el esfuerzo y el dolor? ¿Cómo se soportan tantas diferencias?

En la parte alta, en medio de un sembrado de plásticos, de papeles, de basura y de perros famélicos que no han pasado por la peluquería canina ni por el veterinario, la gente sigue desarrollando una frenética actividad. Para nuestros oídos, empeñados en no oír ni entender, y para nuestros ojos derrotados del asombro, inhabituados a estas imágenes, es tan difícil entender como retener lo que vemos, pero no podemos dejar de mirar, es imposible. Hay momentos en que nos olvidamos de nuestras reservas y la mente te lleva a intentar ver algo más, algo que se nos escapa y nos niega las explicaciones que buscamos.

Los hombres, sentados sobre el suelo, pero no sobre la arena, remiendan las redes para prepararlas para la próxima jornada. Sin ellas, las barcas no podrían salir y se alejaría hasta el infinito el pan de ese día.

Entre las barcas y la actividad, destacan las figuras de algunas mujeres porteadoras que, sobre su cabeza, llevan de un sitio a otro grandes recipientes de aluminio cargados de pescado. Sus figuras llaman la atención, contienen la aceptación y el sentido de utilidad de sus obligaciones diarias y se rodean de un espacio de respeto en el que nadie osamos penetrar, porque la belleza, aunque sea cruda y ofenda, nos vuelve más tímidos, más cautelosos, podemos sonreír pero no reír, podemos mirar pero no de frente.

Vamos dejando la playa y nos adentramos por estrechas callejuelas de este poblado tan bullicioso a esta hora, tan abandonado a la orilla del mar, con la basura en medio de los dos, como una barrera que les impide progresar. Sigue la actividad y los rostros te reclaman atención, clavan tu mirada en sus casas, en sus ojos poderosos, y agradeces los gestos de rebelión que manifiestan algunos cuando pretendes fijarlos en una fotografía.

La actividad continua febrilmente y la oscuridad va cayendo sobre techados y sobre las gentes, pero tengo la sensación de que la sombra pesa más sobre nosotros, mientras en ellos se manifiesta el interés, el cansancio o la rabia.

Mi pensamiento de “no creyente”, pero impregnado de los atavismos con que se llena nuestra mente y de la inquietud por el misterio, me llevan a formular un ruego: “Señor, si existes, ayúdame a entender”.

Isidoro Parra.

3 de octubre de 2018

Comentarios

Publicar un comentario