CAMINO A SANTIAGO. CAMINO AL INTERIOR. Segunda etapa.

DIA 20 DE SEPTIEMBRE.

DE PUENTE LA REINA A ESTELLA.

Segunda etapa.

Empiezo a caminar a las siete y media, después de un desayuno con producto de las máquinas de vending del propio albergue, recorriendo las calles de Puente La Reina con los suelos y paredes de las casas iluminados por las farolas que me dan su luz amarilla. Todo me conduce a ese maravilloso puente románico que no es solo una belleza. También es un cofre de historia acumulada. La mente se va hacia tiempos más antiguos y piensa en la sorpresa que los peregrinos de aquellas épocas lejanas tendrían al ver esta obra tan magnífica. ¿Cuántos pies han desgastado las losas de piedra de su suelo?. ¿Se cobrarían diezmos de paso?. ¿Qué suponía pasarlo y dejar atrás las calles pobladas?. ¿O qué se sentiría al dejar atrás el camino recorrido y entrar por este puente a una ciudad como Puente La Reina?.

El inicio del camino, pasado el puente, me lleva por caminos sin gracia y paisajes anónimos, sin interés, aunque siempre puedes poner tu mirada en otro horizonte que el que ves a simple vista, interpretarlo, soñarlo. Y, de pronto, las caracolas y los chopos.

A los lados del camino, matorrales de diferentes tipos, especialmente hinojo, casi secos por el otoño y por la falta de lluvia, han sido colonizados por miles de pequeñas caracolas que se arraciman sobre los delgados tallos. Son tantas, que forman una mancha en el paisaje. Nadie las toca, nadie las retira. Están en paz, como yo. Parecen tan seguras de su supervivencia que no se esconden como lo hacen sus mayores. Posiblemente, su pequeñez, en este caso, las hace no apetecibles para los depredadores humanos y parecen mandarnos un mensaje: este es mi reino, aquí he nacido, aquí creceré y me desarrollaré, no me iré y aquí dejaré a mis descendientes. Igual que los hombres.

Se sostienen como si estuvieran pegadas (una maravilla más de la inescrutable naturaleza) y ocupan los espacios sin orden ni concierto, dando una imagen de libertad fresca, aleatoria.

(Caracolas sobre los tallos de hinojo, a la salida de Puente La Reina)

A pocos metros, a mi izquierda, espesas cortinas de altos chopos me impiden ver el Arga, lo arropan como a un niño recién nacido. Como soldados gigantes o farallones verdes que se desprenden del cielo, forman una muralla vegetal, de color verde oscuro a esa hora, mientras protegen y refrescan el curso del río. Es un soplo de viento que demanda tu mirada y te hace sonreír con placidez, con esperanza.

Al cabo de un rato de atravesar campos y pinares ralos, comienza la subida a Mañeru, realmente dura y más lo será, supongo, para aquellos caminantes que acumulan ya varias jornadas de marcha. Aunque la vegetación, especialmente pinares, protege y da sombra al camino, la subida se hace lenta, exigente, demanda descansos espaciados y acrecienta el deseo de llegar a la cima. A mí, en concreto, se me ha hecho más dura que la subida de El Perdón. Creo que las pendientes son más pronunciadas. Al llegar al final de la cuesta y justo antes de culminarla, he tenido la primera visión, a lo lejos, de la sierra de Loquiz. He tenido la sensación de estar en casa.

El Camino se llena de lenguas extranjeras, con mucha presencia de asiáticos, especialmente japoneses en este tramo que, con sus amplios sombreros y grandes gafas ponen su seña de identidad.

Atravieso Mañeru y sus numerosos negocios para caminantes y, al cruzarlo, me ha venido una reflexión a la cabeza sobre el actual trazado del Camino: creo que acumula kilómetros a los que serían necesarios, con el solo objetivo de hacer pasar a los caminantes por todos los pueblos, por todas sus calles, en las que han florecido albergues, bares, locales de vending, etc., como las setas en un otoño lluvioso.

De todos modos, el pueblo tiene una belleza y una serenidad que no se le supone cuando pasas en coche por la autovía, ya que queda en una hondonada bajo el nivel de la carretera general. Tiene grandes caserones, muchos de ellos independientes unos de otros, todos de piedra y en parte encalados, con una regata, hoy seca, que cruza el pueblo y que, al menos, le aporta algo de frescor.

Dejo atrás Mañeru y su cementerio, por caminos de concentración entre viñas listas para cosechar.

Una parte del camino que me lleva a Cirauqui, discurre junto a una tapia de piedra, a la derecha del camino, con suelo también de piedra. Es casi seguro que su construcción se remonte a tiempos bastante pasados. Hoy se desmonta y se aplana, antes se construían los caminos. Curioso.

La visión del pueblo, alfombrado en la cercanía por viñedos, es una visión placentera que te anima a caminar, que rebaja el esfuerzo por la observación de la belleza.

Cirauqui, desde la distancia, se ve absolutamente medieval, arracimadas las casas sobre las laderas de la pequeña colina en que se asienta, con sus calles empinadas, soportando el peso de tanta piedra. La singularidad de su enclave y la torre tan especial de su iglesia, conforman una visión sumamente atractiva.

El pueblo me recibe con sus calles estrechas, que apuntan a una sola dirección, la iglesia de la cumbre. El pequeño calvario se inicia en el arco ojival, parte de una antigua muralla y puerta de entrada al núcleo urbano. Las fachadas blasonadas dan testimonio de antiguos privilegios, tierras de amos y criados, de señores y siervos. También la historia se hace presente en estas calles y en estas casas, en sus escudos, en la disposición de fortaleza en lo alto.

(Calles de Cirauqui)

Han debido ser fiestas o se ha celebrado algún gran botellón porque un equipo de gente recoge grandes cantidades de basura de la plaza principal, esencialmente restos de vasos de plásticos, latas, botellas y otros envases, sobre un suelo impregnado de líquidos vertidos que hace simular el resultado de una lluvia sucia. El olor que se siente también confirma la juerga del día anterior.

Dejo Cirauqui por el inicio de una calzada romana parcialmente conservada, pero real, que bordea de forma descendente la ladera sur del pueblo y pasa por un antiguo puente casi destrozado. Es uno de los restos antiguos cuyo estado me ha producido más tristeza. Salva un riachuelo profundo, a una altura considerable, pero faltan tantas piedras y el suelo por el que paso está tan despojado de materiales que podría pensarse que desaparecerá en cualquier momento.

Lo que no sabía es que ese trozo de calzada que parte de Cirauqui, continua durante varios kilómetros, entre viñedos y plantaciones de almendros y de olivos. En algunos tramos, el camino se estrecha de forma considerable, de tal modo que lo hace más verdadero.

El trazado de la calzada llega casi hasta Lorca, en cuyas cercanías se pierde sin más rastro que dos puentes románicos más, uno más modesto, de piedra oscura, y otro mayor, con piedra de arenisca, trabajada, justo antes de la subida a Lorca.

Cruzo los puentes e inicio la subida que vuelve a pasar por un túnel, bajo la carretera, en el que juego de luces y sombras atrapa, con una imagen luminosa al final del túnel, llena de promesas.

Los puentes siempre son objeto de parada y de miradas más precisas que las que puedes dejar sobre otras partes del paisaje; son, en el fondo, facilitadores de sugerencias: ¿hacia dónde?, ¿me acerca?, ¿me aleja?, siempre preguntas, pocas respuestas.

(Puente románico entre Cirauqui y Lorca)

En este breve recorrido entre Cirauqui y Lorca, son tres los puentes romanos que enlazan distintos tramos de la calzada.

El camino ascendente para llegar a Lorca vuelve a dejarme exhausto. Ya en el pueblo, con el mayor interés centrado en su iglesia, se puede apreciar la competencia de dos albergues, con bar a la calle, separados por muy pocos metros. Los propietarios, con carteles y a viva voz, llaman y se disputan a los peregrinos con diferentes ofertas. Más medievo es difícil de encontrar en estos tiempos.

Dejo Lorca y busco la salida para acercarme hasta Villatuerta por un camino que atraviesa diferentes tramos, unos sin interés y otros que me sorprenden, como una parte cubierta de encinas que forman un arco perfecto sobre el camino y otro cuya curva principal está señalada con un antiquísimo chopo que se eleva en el aire y marca un hito en el camino. Además, la visión, a lo lejos, de la ladera norte de Montejurra, Monjardin y Loquiz, rodean el paisaje que atravieso como un padre y una madre harían con la cuna de su bebé, vigilantes en la distancia y en la cercanía.

Intento repasar algunos versos del Cántico:

Pastores, los que fuerdes

allá por las majadas al otero:

si por ventura vierdes

aquél que yo más quiero,

decidle que adolezco, peno y muero.

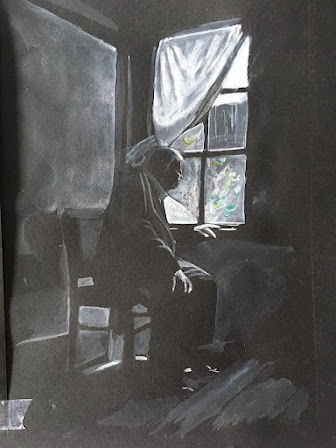

Pienso también en mis padres, en lo lejos que deberían estar por el paso del tiempo, pero en lo presentes que los siento en cada día de mi vida. Tal vez sea una vuelta a los orígenes que dicen se produce cuando se van cumpliendo años y nos queda poco recorrido, como una necesidad de volver al nido, con independencia de si en él hacia calor o frío, si era verde o azul. Mi padre, que sentí tan lejano durante muchos años y del que mi memoria va rescatando los buenos momentos, buscando la sonrisa amable y risueña, lo que llevaba dentro y pocas veces salía hacia los más cercanos. ¿Cuánto misterio dejamos atrás sin resolver?. Hay días que tengo ganas de rescatar una imagen limpia suya, azul como sus ojos, dorada como sus cabellos.

En el otro lado, mi madre, fuerte y firme, con la sonrisa siempre retenida, con toneladas de escasez de amor y dificultad para darlo, pero manteniendo principios, reforzando los cimientos de la casa, de la familia, luchando por la supervivencia, enamorada hasta la ternura que no le costaba exponer si se trataba de mi padre, fortaleza imborrable.

El paso por Villatuerta, además de atravesar una urbanización sin mayor interés para mí, no deja otra sorpresa que la de un pequeño y viejo puente de piedra, construido con piedra arenisca de la zona.

Tomo el camino a Estella que, una vez pasada la ermita de San Miguel, desciende hacia el río, pasando por debajo de la carretera, y retrocede unos cientos de metros hacia el polígono de Villatuerta para poder cruzar el río Ega y acercarse a Estella por un camino áspero y mal señalizado. Una sola cosa salva la fealdad del recorrido: los tramos en que veo el río Ega, protegido por chopos y hierba verde, espacio para la contemplación, para la pintura y el sosiego.

Pasados unos kilómetros, entro en las primeras calles, pasando por una fuente que me lanza su mensaje: “Buen pan, excelente agua y vino, carne y pescado llena de toda felicidad”, paso por los primeros negocios y albergues hasta que tras un recodo me sorprende la mole de la iglesia del Santo Sepulcro. Impresionante y misteriosa, con la sombra, arriba en lo más alto, del Hospital de Santo Domingo.

Admiro unos instantes el puente medieval que separa las dos orillas del Ega y entro en Estella a las doce y media. Cruzo la judería con sus palacios y aleros artesonados, sus tiendas de brocantes, sus negocios orientados al camino, su palacio real, hoy ocupado por el Museo Gustavo de Maeztu, la impresionante escalinata de la iglesia fortaleza de San Pedro y la puerta medieval de salida.

Aunque conozco estas calles, este paso de hoy es diferente, observo cosas en las que habitualmente no me había fijado, detalles de los escaparates de las tiendas, de las casas, del suelo de la calle en el que aprecio símbolos del camino en hebreo. Éste último detalle me sorprende porque nunca me había fijado en él y porque me parece un signo de respeto histórico que sería bueno encontrar en otros sitios.

Al llegar al albergue elegido, Rocamador, el del antiguo convento de los Capuchinos, he verificado lo que venía sintiendo: la primera ampolla en la planta del pie, que he curado con una aguja y un hilo, atravesándola para que respire, dejando el hilo colgando para que se airee y desinfectándola.

He elegido este albergue porque me acerca a una parte de mi realidad vital, a los capuchinos, que tanta influencia han tenido en mi vida familiar y personal.

Descubro algunas imágenes, una figura de un capuchino, un cristo de San Damián y otras que recuerdan el pasado reciente del edificio. He intentando acceder a la iglesia por ver a la Divina Pastora y enviarle una fotografía a Txelo, pero está cerrada.

Mando mi parte del día: “Bueno, cumplida la segunda etapa, Puente La Reina a Estella. Según mi contador, 29.786 pasos y 23,7 kilómetros. Algo más cansado que ayer, pero bien. Ahora ducha y descanso”.

Y recibo respuestas a las que respondo.

He comido en un restaurante de menú de toda la vida: El Volante y, después, me retiro a mis asuntos, a lo que creo se va a convertir en mis tareas de las tardes.

La huerta del albergue es inmensa y un emparrado que da sombra a unas mesas, junto a los muros del convento, crea el espacio ideal para descansar, escribir y leer.

Sigo con mi “Guerra y Paz” y comienzo a compartirlo con “Copérnico”, de John Banville, “Cinco meditaciones sobre la belleza”, de François Cheng, y “Errata”, de George Steiner.

La impresión de “Guerra y Paz” se mantiene. Es obvio que los más perjudicados de todas las guerras son los que no las han ocasionado, los que han tenido que ir a la fuerza, los que se ven arrojados en las manos de un destino que no gobiernan.

Me sorprende la fuerza del personaje de Copérnico, aunque en las primeras páginas se hable de su niñez que el escritor describe como diferencial del resto de hermanos y amigos, apuntando ya a algo especial, un niño con una fuerte tendencia a la introspección, volando solitario y libre.

El primer capítulo de las meditaciones de Cheng, me parece sublime y me abre una grieta para una mejor y más profunda mirada sobre la belleza.

“Mas tarde me resultará fácil darme cuenta de que el mal y la belleza constituyen dos extremos del universo vivo, es decir de lo real.”

“¿Y la belleza? Existe, sin que su necesidad, a primera vista, parezca evidente en absoluto.”

¿Qué decir de Steiner, tan desconocido hasta hace poco y tan importante ahora para mí?. En el primer capítulo de Errata que habla de su niñez y de algunas de las bases de su personalidad, destaco esta frase: “Pero el arte y la poesía siempre darán a los universales una morada y un nombre. Han transformado lo particular, incluso lo minúsculo, en inviolable.”

No salgo del albergue, donde ceno por la noche con unos cuantos peregrinos, aunque el tipo de servicio y la atención no crean un ambiente “de Camino”.

Lo mejor del albergue, el huerto y ese emparrado, entretejido bajo el sol.

Recuento físico:

Pasos del día: 29.786. Acumulados: 59.295.

Kilómetros del día: 23,7. Acumulados: 47.

Comentarios

Publicar un comentario